つながるツール

存在を伝えあうメディア「触覚伝話」

概要

「触覚伝話」は、音声(聴覚)や映像(視覚)に加え、振動(触覚)の情報を双方向に伝送し、相手の動きや実在感をリアルタイムに伝え合う、新しいコミュニケーションメディアです。遠隔にいても、相手と対面し、あたかも同じ机面を共有しているような感覚で、コミュニケーションできる双方向型視聴触覚体験を実現します。この体験は、対面とは異なる形で、相手との協働感や親密さを生み出します。

経緯

「触覚伝話」は、2019 年11 月12 日から2019 年12 月15 日に、東京初台にあるNTTインターコミュニケーション・センター[ICC] (以下、ICC)にて開催された「リサーチ・コンプレックスNTT R&D @ICC 拡張展示『コミュニケーションの再考』」内の「触覚通信の実験」というセクションにおいて、一般来館者に開かれた場における「公衆触覚伝話」として、初めて展示が行われました。期間中には、同様の装置が設置された山口情報芸術センター[YCAM](以下、YCAM)とネットワークで結び、インターネットを介した長距離での視聴触覚コミュニケーション体験も行われました。その後、装置の簡略化や汎用化、また、学校や病院など特定場面への適用が検討されています。

「公衆触覚伝話」装置の構成

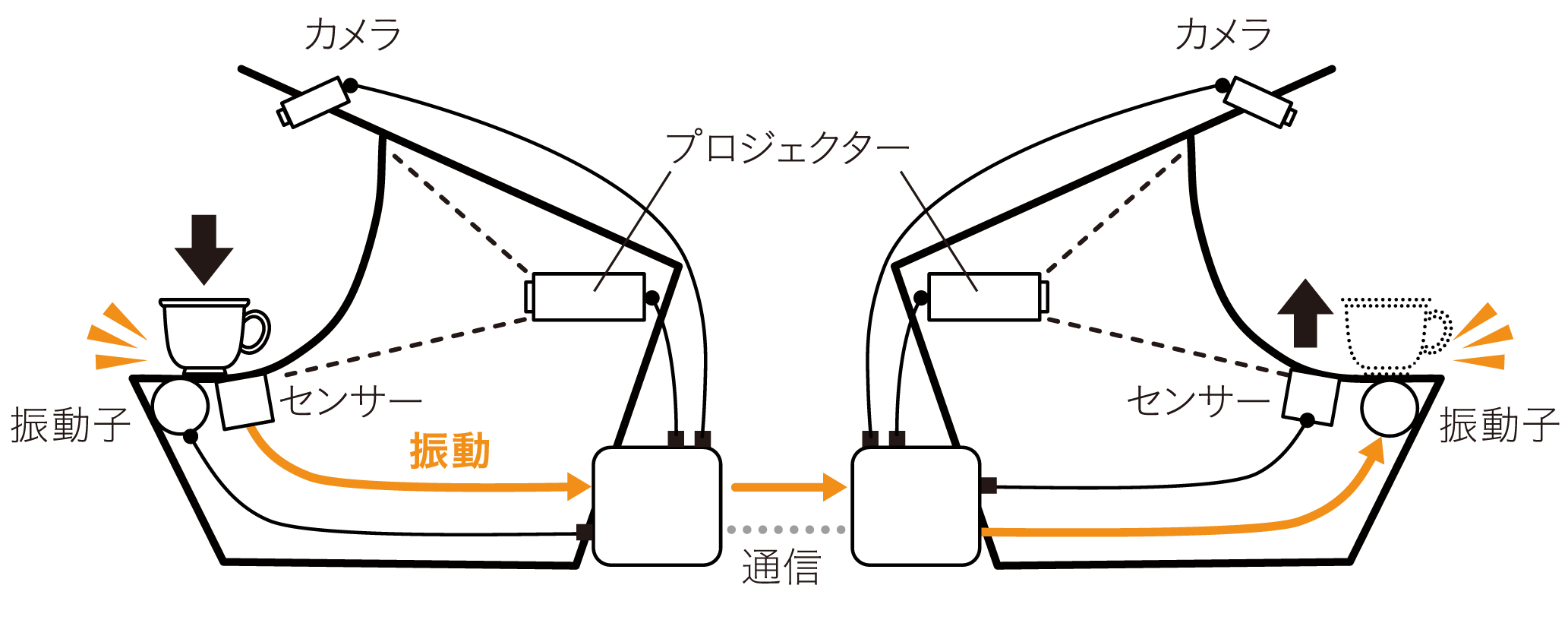

「公衆触覚伝話」は、離れた場所に設置された2台の装置で構成されます。装置は机のような形状で、体験者はそこに座ります。それぞれの装置には、体験者を撮影するためのカメラと、相手を映し出すためのアクリル製のスクリーンが備わっています。スクリーンの背後にはプロジェクターがあり、リアプロジェクション方式で相手の映像が目の前に投影されます。会話のためのマイクとスピーカーも設置されています。振動情報は、スクリーンに設置されたセンサーが感知し、相手からの振動はスクリーンの下に取り付けられた一台の振動子で伝えます。構造としてはシンプルに見えますが、ハウリングを起こさない仕組みや、振動子ひとつで相手からの振動を空間的に感じさせる構造など、さまざまなノウハウが込められています。

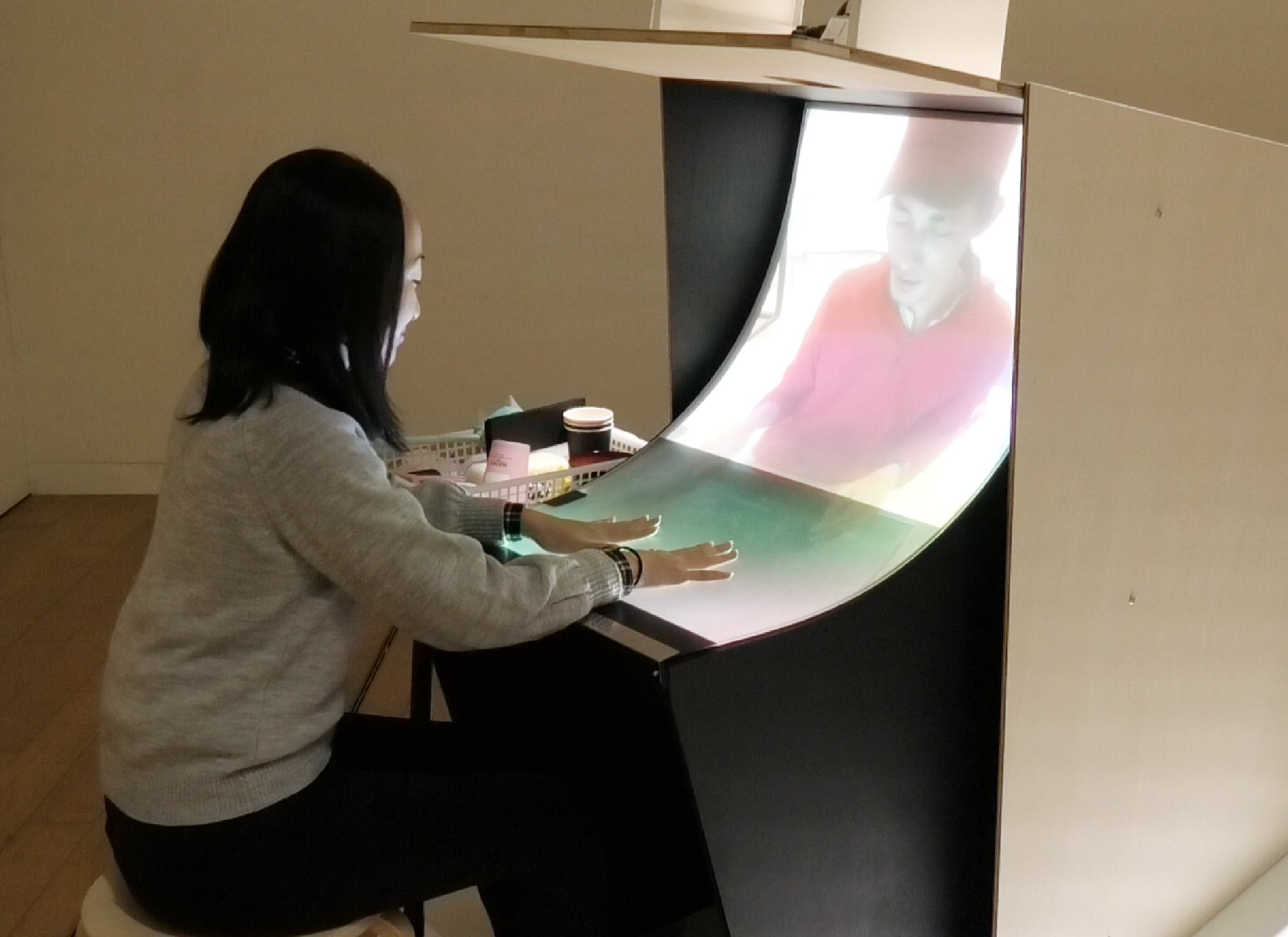

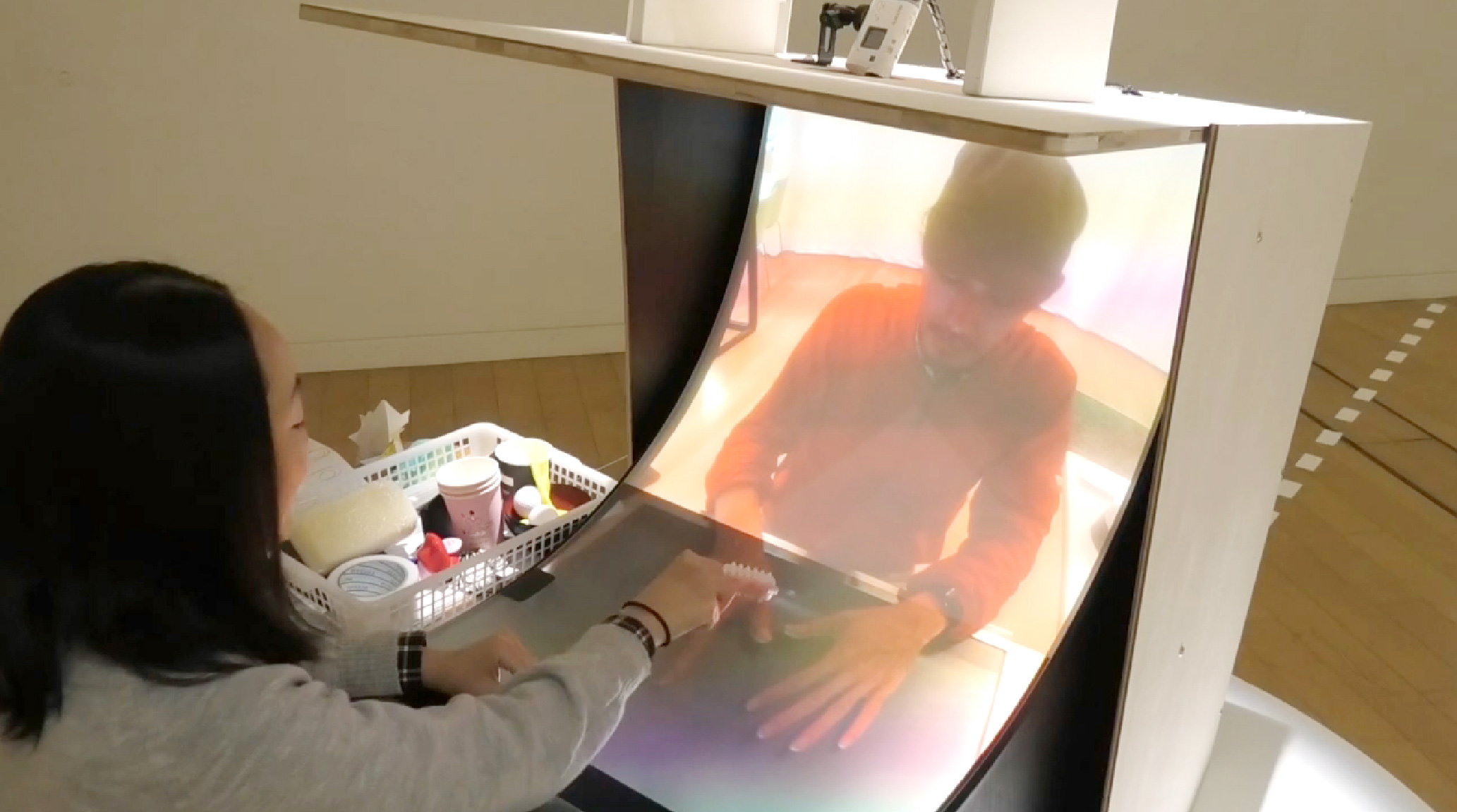

体験者が装置の前に座ると、正面から手元まで伸びた湾曲したアクリルのスクリーンがあり、カメラで撮影された相手の姿が映し出されます。スクリーンの手元の部分に、何かを置いたり、鉛筆で文字を書いたりすると、その触感が相手のスクリーンの手元部分に振動として伝わります。例えば、手元でローラーをゴロゴロと転がすと、その様子はリアルタイムに、映像として相手に伝わるだけでなく、ゴロゴロとした触感も振動として同時に伝わります。まるで相手が目の前にいて、それを触覚的にも感じることができる体験は、「相手が近くにいる」実在感を伝送するものと言えるでしょう。

「公衆触覚伝話」ICCでの体験の様子

「リサーチ・コンプレックスNTT R&D @ICC 拡張展示『コミュニケーションの再考』」において、ICC の展示室内では1 対のローカル通信システムとYCAM と接続された装置の計3 台を設置し、YCAM にも同一の装置を1 台設置しました。各装置の脇にはブラシ、ローラー、鉛筆、ピンポン球、ビー玉、ゴルフボール、コインといった振動を生み出す多様な道具を置きました。展示会期中には、延べ8017 名が来館し、加えて、展示期間中の土曜・日曜日の計8 日間は、ICC とYCAMを通信で接続し、延べ204 名がYCAM のファシリテータと装置を通じてコミュニケーションしました。

はじめ、体験者は「公衆触覚伝話」でどのような体験ができるかを知らないため、不思議そうに眺めている人も多いですが、一度イスに座ってスクリーンに触れると、対になっている装置に座っている人の行為に応じて手元のスクリーンが振動することにすぐに気付きます。そして、やり取りの中で、相手側のスクリーンも震えていることにも気付きます。すると、横にあるブラシなどの道具を使って、自然にスクリーンを擦ったりし始めます。道具の種類によって振動が違うことも実感します。

ウェルビーイングとの関連

「触覚伝話」とは、音声のみを伝送する電話や、電話に映像を加えたテレビ電話に対して、さらに、触覚を付与することで、電気信号の情報のみならず、感情やそれに紐づく物語(話)がより深く伝わるようになるという意味を込めて付けています。そして、「公衆触覚伝話」の「公衆」とは、公衆電話のように、現段階ではこの装置がコミュニケーションスポットとして公共の場に存在するということによります。

また、「公衆触覚伝話」のユーザーは、はじめてコミュニケーションをとる人同士であることも多いのですが、手を合わせたり、自然発生的に始まる新しい“あそび”をしていました。対面の時とは異なるパーソナルスペース(“デジタル・パーソナルスペース”)で、遠隔にいながらも、実際にそばにいるときのような親密さが生じていたのではないでしょうか。

触覚伝送あそび 1

触感アイスブレイク

多くの人が公衆触覚伝話を体験するときに最初にする遊びです。ゴルフボールやビー玉、凹凸の付いたマッサージローラーなどを使って、言葉をかけ合う代わりに、お互いに振動を伝え合います。遠隔の相手と触覚がつながっていることを確かめ合う時間です。

触覚伝送あそび 2

触感当てクイズ

ゴルフボールや卓球のボール、発泡スチロールの玉など、質量の異なる3種類のボールをそれぞれ紙コップに入れて中でグルグルと回転させ、触覚を頼りに中身を当てます。また、ビー玉の数を当てるクイズにも挑戦。伝送される振動だけで、重さや数の違いは結構わかるんです。

触覚伝送あそび 3

触感ドローイング

相手が置いた紙の位置に手のひらを置いて、手の形に添ってボールペンや鉛筆で線を引いてもらいます。伝わってくる振動と、手の形に添って線が引かれていく視覚効果が相まって、むずがゆい感覚が生まれます。筆記用具の筆感の違いも伝わってきます。

触覚伝送あそび 4

包丁で触感調理

相手に、まな板の上に乗せた野菜などを包丁で切ってもらいます。その振動を感じ取って、何を切っているのか当ててみます。素材によって包丁がまな板に当たるときの振動が異なり、例えば、大根とキュウリの違いなどもわかります。野菜以外のものを切るときの感触も面白いです。

触覚伝送あそび 5

触感トランプ

トランプを使ったゲームでは、カードを置くときの振動やカードを切るときの振動など、実際に同じテーブルで遊ぶときよりも、触感が強調されて伝わってきます。ゲームに夢中になると、遠隔でプレーしている感覚がだんだんなくなってきます。

触覚伝送あそび 6

触感箱庭でママゴト

オモチャや指を使って、子供とママゴトで遊ぶように手遊びをします。目の前のパーソナルスペースで相手からの振動を感じながらやり取りをしていると、一緒の空間を共有している感覚が強まります。この遊びは、触覚伝送による空間の共有の特徴がよく表れています。

関連情報

工夫した点

大脇理智さん(制作協力)が述べているように、遠隔地にいる人が、まるで近くに存在するかのようにするため、スクリーンなどの形状に工夫が凝らされています。具体的には、正面から手元まで伸びた湾曲したスクリーンにすることで、相手と自分との空間の境目が曖昧になっています。等身大で映された相手の姿と組み合わせると、まるで相手が同じ机にいるように感じられます。

「公衆触覚伝話における映像技術 : 共在感覚を作るフレーム感解消の技術」(大脇理智 2023/12/27)

学術誌

- 早川裕彦、大脇理智、 石川琢也、 南澤孝太、 田中由浩、 駒﨑掲、鎌本優、渡邊淳司「高実在感を伴う遠隔コミュニケーションのための双方向型視聴触覚メディア「公衆触覚伝話」の提案」、日本バーチャルリアリティ学会論文誌、Vol. 25(4), pp. 412-421, 2020.

展示

- 《公衆触覚伝話》 [2019]

“Public Booth for Vibrotactile Communication”

関わった人

企画制作

- 渡邊 淳司(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)

- 駒﨑 掲(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)

- 鎌本 優(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)

制作協力

- 大脇 理智(山口情報芸術センター[YCAM])

- 菅沼 聖(山口情報芸術センター[YCAM])

- 石川琢也(山口情報芸術センター[YCAM])

- 南澤孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)

- 早川裕彦(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)

- 加藤大弥(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)

- 谷地 卓(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)

- 神山洋一(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)

- 田中由浩(名古屋工業大学)

- 久原拓巳(名古屋工業大学)

展示協力

- NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

- 山口情報芸術センター [YCAM]

問い合わせ先

渡邊淳司: junji.watanabe [at] ntt.com

※メールアドレスの [at] を@(アットマーク)に置き換えてご利用ください。