はかるツール

わたしたちのウェルビーイングカード

ニュース

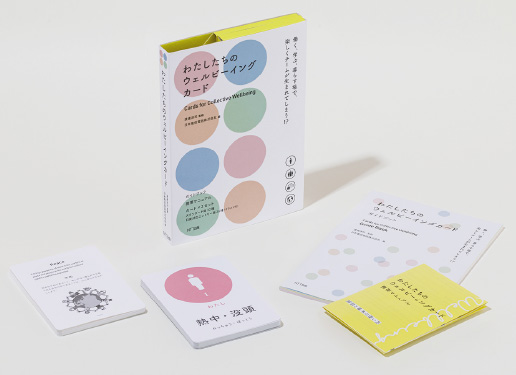

2024年 2月 「わたしたちのウェルビーイングカード」がNTT出版より発売されました。 スタンダード版と日英対応エントリー版の2種のカード(2024年版)と、「ガイドブック」「携帯マニュアル」の入ったBOXセット。

- わたしたちのウェルビーイングカード 働く、学ぶ、暮らす場で、楽しくチームが生まれてしまう?!(NTT出版)

- 販売ページはこちら(Amazon)

- 使用方法の例(触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.50)

渡邊淳司 監修

日本電信電話株式会社 編

出版社:NTT出版

発売日:2024.02.16

定価:3,520円

サイズ:A5判

ISBNコード:978-4-7571-7051-3

教育利用でカードのみを10部以上、購入希望の場合は下記へご連絡ください。

bookcenter [at] nttpub.co.jp

※メールアドレスの [at] を@(アットマーク)に置き換えてご利用ください。

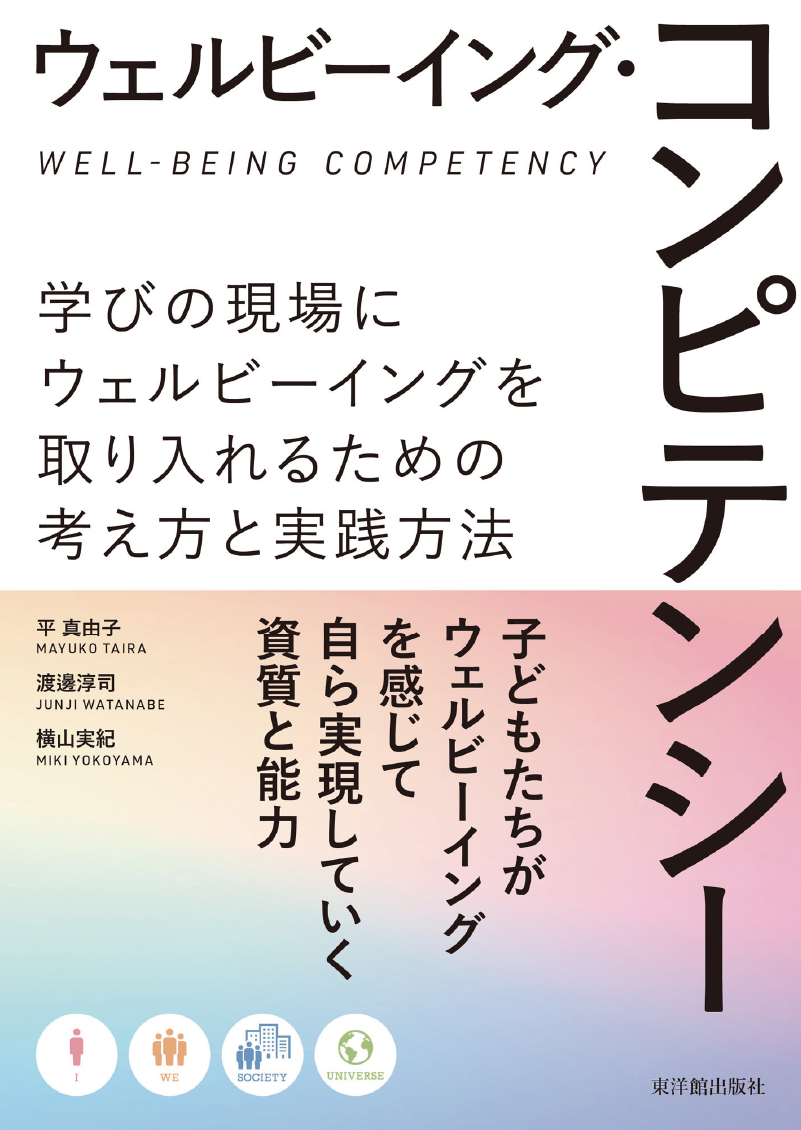

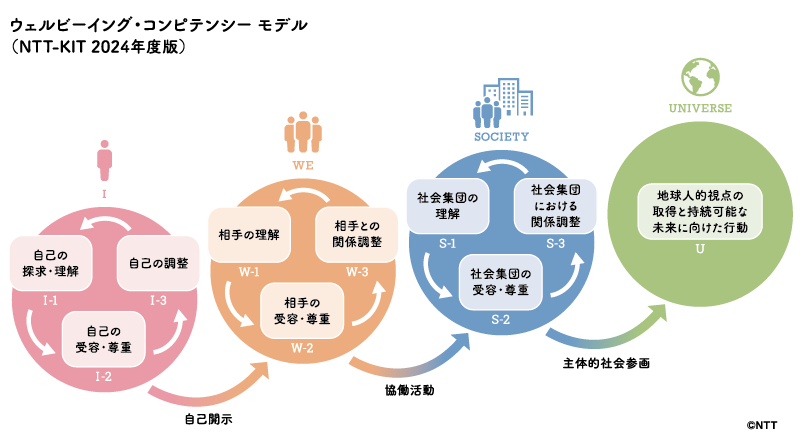

2025年9月『ウェルビーイング・コンピテンシー 学びの現場にウェルビーイングを取り入れるための考え方と実践方法』(平 真由子、渡邊淳司、横山実紀(著)、東洋館出版社)が出版されました。“ウェルビーイングの学び”を、主に学校という学びの現場にどのように取り入れることができるのか、児童生徒の「ウェルビーイング・コンピテンシー」をどのように育むことができるのか、そのための考え方を提案するとともに、具体的な実践方法を併せて紹介します。

2024年 10月 「教室におけるウェルビーイングの学び」実践動画(ダイジェスト版)が公開されました。この実践動画では、学校教育の現場で、どのようにウェルビーイングの学びを取り入れられるのか、ウェルビーイングの概念に関する導入や、「わたしたちのウェルビーイングカード」を利用したウェルビーイング価値観の理解・共有、さらには周囲の人々の価値観を想像するプロセスについて丁寧に説明しています。具体的な教科としては、「特別の教科 道徳」における模擬授業を紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?v=d6bsgTepuLQ

『ウェルビーイング・コンピテンシー 学びの現場にウェルビーイングを取り入れるための考え方と実践方法』第3章2節(ウェルビーイングの基礎概念の学び)で紹介されている「授業を想定したスライド」案です。ダウンロードして活用してください。PowerPoint形式のファイルになっており、自由にアレンジして使用できます。また、各スライドのノートには、授業の進行方法や進め方のポイントなどを記載してあります。なお、使用に際しては、スライドに記載された注意事項をご覧ください。

概要

ウェルビーイング(Wellbeing)とは、「well=よい」と「being=状態、あり方」が組み合わされた言葉で、その人らしく、いきいきと生きるあり方や、心地よくいられる状態を示す概念です。もちろん、どんな状態を“よい”と感じるかは、それぞれの人の価値観や経験にもよるので、ウェルビーイングは人それぞれ固有のものとなります。そして、ウェルビーイングは、誰かから決められたり、与えられるものではなく、周りの人々と生きていく中で自分で見出し、実現していくものです。

では、どうやってウェルビーイングは実現されるのでしょうか? 一般に、ウェルビーイングはめざすべき状態、究極の目標のようにとらえられがちですが、どちらかというと、“よいあり方”と考えたほうが分かりやすいかもしれません。例えば、「ウェルビーイングをめざしてサッカーをする」と言われると途方に暮れてしまいますが、「それぞれがウェルビーイングにサッカーをする」と考えると、それぞれが心地よいあり方でサッカーをするということになります。もちろんサッカーではなく、「ウェルビーイングに働く」「ウェルビーイングに学ぶ」と他の活動に置き換えても同じです。目標状態としてウェルビーイングを考えると、どこか外部にウェルビーイングというものがあって、それに近づかなくてはいけないという気になってしまいますが、「あり方」としてとらえると、自分の中から、しなやかに変えていけるものだと考えることができます。

「わたし」のウェルビーイングを追及することは、一人でいる限りは何も問題は生じません。しかし、私たち人間は社会の中で、人と関わり合いながら生きていますし、特に未来が予測できない現代社会では、多様な人々と共に力を合わせて生きていく必要があります。つまり、現代の社会では、「わたし」のウェルビーイングを考えるだけでは足りないのです。

では、どうすればよいのでしょうか? 社会の中でそれぞれの“よいあり方”を実現していくためには、お互いが大事にしていることを認め合い、尊重していく必要があります。言い換えると、それぞれの「わたし」のウェルビーイングを認め合い、同時に「わたしたち」として活動する必要があるということです。先ほどのサッカーの例だと、それぞれの選手のプレースタイルや好きな動きを理解し、お互いに動きやすいようにボールを運びながら、一つのチームとして勝利をめざすというイメージとなるでしょう。

とは言ったものの、誰とでもお互いを認め合い、尊重するというのは、なかなか障壁が高いのが現実です。そこで、NTTの研究所では、自身や周囲の人々のウェルビーイングに意識を向け、対話をうながすツールとして「わたしたちのウェルビーイングカード」(2022年7月現在32種)を作成しました。

「わたしたちのウェルビーイングカード」オリジナル版(2021年版)は、大学生1300人に、自分がウェルビーイングを感じることを3つ挙げてもらうアンケートをとり、そこで得た回答の要因をもとに、26種4カテゴリーを抽出しました。その後、小中学校や企業でのワークショップを経て、カードの構成を追加・変更し32種となりました。今後も、使う人がウェルビーイングについて語るきっかけとなるように、ワークショップを行っていく中で、適宜、カードの追加・変更を行っていく予定です。

カード一覧(PDF)のダウンロードは下記より

・スタンダード版32種(2024年)

・エントリー版26種(2024年)

・日英エントリー版26種(2024年、上記の項目を英語化)

・小学生向け18種(2024年)

・フィーリング・キャラクターズ16種(2024年、感情に関するカード)

*「わたしたちのウェルビーイングカード」のビジネス利用をご希望の場合は、著作物の二次利用に該当しますので、NTT社会情報研究所 Well-being研究プロジェクト(wb-contact@ntt.com)までお問い合わせください。

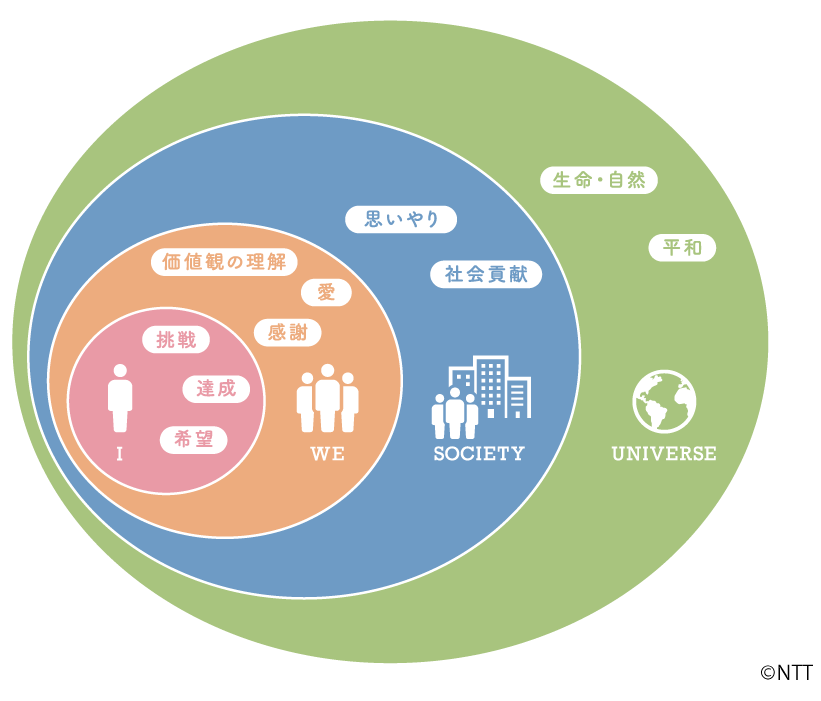

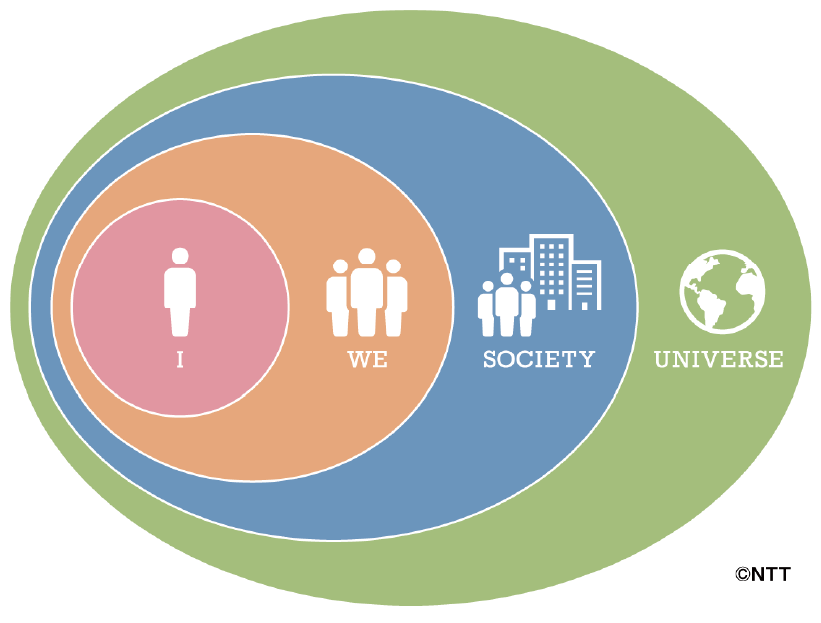

カードに書かれたウェルビーイングの要因は、「I(自分個人のこと)」、「WE(近しい特定の人との関わり)」、「SOCIETY(より広い不特定多数の他者を含む社会との関わり)」、「UNIVERSE(より大きな存在との関わり)」と4つのカテゴリーに分類されています。「I」のカテゴリーには、緊張からの解放/成長/挑戦/自己への気付き/マインドフルネス/希望/自己決定/熱中・没頭/達成/日常、といった自分の気持ちや行動に関する要因が挙げられています。「WE」のカテゴリーには、関係作り/価値観の共有/感謝/あこがれ・尊敬/愛/親しい関係/承認/祝福/信頼/推し、といった家族や友人など身近な人との関りの中で生じる要因が挙げられています。「SOCIETY」のカテゴリーには、協調/社会貢献/思いやり/多様性/秩序/共創、といった多様な人々が社会の中で共存していくために必要な要因が挙げられています。「UNIVERSE」のカテゴリーには、生命とのつながり/縁/自然とのつながり/平和、といった自然や世界などより大きなものとのつながりに関する要因が挙げられています。

*高解像度の図版はこちらよりダウンロード可能です。

» Well-being要因カテゴリー図版

*高解像度の図版はこちらよりダウンロード可能です。

» Well-being要因カテゴリー図版(要因記載なし)

*高解像度の図版はこちらよりダウンロード可能です。

» Well-being要因カテゴリーアイコン

*高解像度の図版はこちらよりダウンロード可能です。

» ウェルビーイング・コンピテンシー モデル(NTT-KIT 2024年度版)

*図版をご利用いただく際には、例えば、下記のように引用の表記を付記ください。

「NTT 渡邊淳司 研究サイト」

(https://socialwellbeing.ilab.ntt.co.jp/tool_measure_wellbeingcard.html)より引用

カードの使い方1:基本編「わたしたち」をつくるチームビルディング

ウェルビーイングの観点から、お互いを知り合うことを目的としたワークです。

チームで用意するもの

- 「わたしたちのウェルビーイングカード」×1セット もしくは

- カード一覧×人数分

カードの言葉を一枚一枚見ながら、しっくりくるものを3枚選びましょう。もしくは、一覧を眺めて気になるものに〇をします。カードのカテゴリーを気にする必要はありません。3つすべて「I」でもよいですし、別々でも構いません。思いつかない場合は、「どんなときに幸せを感じますか?」「日々の生活で大事にしていることは何ですか?」と質問を変えてもよいです。

自分が選んだ3枚のカードについて、なぜそれを選んだのか、その理由やきっかけとなるエピソードを振り返ります。考えを整理するために、紙に書き出すのもよいでしょう。

自分が選んだカード3枚を手もとに並べ、その理由やエピソードをチームメンバーと共有します。同じカードを選んだ場合は、カードを共有して使ってください。1人ずつ話します。聞く人は、話す人がどんな価値観を持っているのか、否定せずに耳を傾けましょう。話し終わったら、話してくれた人に拍手を送りましょう。

基本編のワークは一人でも実施できます。自分が大事にしていることに意識を向けて、日々の行動を振り返ってみましょう。また、選ばれるカードは、そのときの心身の状態によっても変化するので、「調子がよいときは“生命とのつながり”を選ぶ」など、傾向を知っておくと自分のウェルビーイングのあり方を知る手掛かりになります。

カードの使い方2:今日のウェルビーイング占い

ウェルビーイングを意識しながら一日を過ごすためのワークです。偶然引いたカードから、普段とは違う視点を持つことができます。引いたカードをSNSに投稿したり、仲間とシェアしたりして、毎日の習慣にしてもいいでしょう。

- 毎朝3枚、裏返しでカードを引く

- 出てきたカードの言葉を意識しながら、一日を過ごす

- その日の終わりに、どんな一日だったか、カードの言葉を実践したか、言葉にまつわるウェルビーイングを振り返る

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]のWebサイトでは、ウェブ版のカードで3枚引くことができます。

「わたしたちのウェルビーイングカード」

関連情報

- ウェルビーイング・コンピテンシー ホワイトペーパー NTT-KIT 実践事例増補版

このホワイトペーパーでは、学校教育においてこのコンセプトをどのように取り入れていくことができるのか、その実践的資質/能力=「ウェルビーイング・コンピテンシー」について実践事例を含めて紹介しています。 - 参考文献:『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』(BNN、2020)

- 参考記事:ふるえVol.44|ウェルビーイングの視点から「特別の教科 道徳」の学びを拓く

- 参考記事:ふるえ Vol.37|わたしたちのウェルビーイングカード

- 分身ロボット「OriHime」とNTT研究所による小学校におけるウェルビーイング授業の実施について(2021年6月17日)

- 新渡戸文化小学校ブログ|5年生 幸せを感じよう!「Well Being 特別授業」(2021年6月22日)

- 自由ヶ丘学園高等学校ブログ|社会情緒的学習(Social Emotional Learning)(2022年5月20日)

- 子どもたちが集い「ウェルビーイング」を議論 「国連を支える世界こども未来会議」(2023年3月19日)

関連動画

関わった人

- 全体企画・記事監修:渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)

- カード学術アドバイス・講師:村田藍子(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)

- カードロゴデザイン:駒﨑掲(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)

- カードデザイン協力:楯まさみ

- カードイラスト協力:岩瀬のりひろ

- カード編集協力:矢野裕彦(TEXTEDIT)

- カード使用法アドバイス:延原恒平(NTT西日本 広報室)

- 記事執筆・カード使用法アドバイス:近藤乃梨子

- ウェブコンテンツ企画:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

- ウェブコンテンツ制作:森浩一郎

問い合わせ先

渡邊淳司: junji.watanabe [at] ntt.com

※メールアドレスの [at] を@(アットマーク)に置き換えてご利用ください。